2/3-Lo que el Estado ve: La ideología del alto modernismo (por Jan Doxrud)

De acuerdo con Scott, se pueden mencionar tres factores que actúan como barreras ante el “imperialismo” del alto modernismo. El primero es la creencia de una esfera privada de actividad en donde no puede interferir legítimamente el Estado y sus agentes. El segundo factor está estrechamente vinculado con el primero y es la existencia de un sector privado dentro de una economía liberal. El tercer factor que actúa como barrera – la más relevante de acuerdo con Scott – es la existencia de “instituciones representativas y operantes por medio de las cuales la resistencia social hace sentir su influencia”.

Pasemos ahora a examinar ejemplos concretos sobre cómo se manifestó el alto modernismo. Comenzaré con Le Corbusier, para posteriormente continuar con la idea de Lenin sobre el partido de vanguardia y la colectivización comunista en las zonas rurales de Rusia.

En materia de planificación podemos distinguir dos enfoques que, no son necesariamente mutuamente excluyentes: el top-down y el bottom-up. El primero es aquel dominado por una tecnocracia o una élite indiferente ante las necesidades de los ciudadanos. Ejemplo de este enfoque es el ya mencionado Le Corbusier y el caso de la ciudad de Brasilia diseñada y planificada por seguidores del enfoque del urbanista suizo. Pero tenemos un precedente que es la de Napoleón III (1808-1873), Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) y la reconstrucción de París en la segunda mitad del siglo XIX. Detengámonos un momento en esto último para luego continuar con las ideas de Scott sobre Le Corbusier, ya que refleja esta modalidad de enfoque tecnocrático que imponía orden desde arriba sin importar lo que a aquellos que se encontraban abajo.

La transición del París medieval al París “moderno” se tradujo en un megaproyecto que se implementó entre la década de los 50 y 70 del siglo XIX. Pero este megaproyecto significó el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas El principal argumento que se esgrimió para justificar esta renovación fue la salubridad, ventilación, terminar con el hacinamiento y falta de luz, así como también desorganización producto de las calles laberínticas existentes.

En palabras de Napoleón III se buscaba “aérer, unifier, et embellir” (“airear, unificar y embellecer”). Al respecto escribió Scott:

“La reconstrucción de París era también una medida de salud pública necesaria (…) Las anticuadas alcantarillas y fosas sépticas, las heces de unos 37000 caballos (en 1850) y el inestable abasto de agua se conjuraban para que París apestara, literalmente. La ciudad tenía el índice de mortalidad más elevado de Francia y era muy susceptible a virulentas epidemias de cólera; en 1831, la enfermedad mató a 18400 personas, incluido el primer ministro.”

Se creó una red de 12 avenidas que irradiaban desde el Arco del Triunfo. También se incorporaron plazas, parques, acueducto, gasoductos (iluminación), baños públicos (para terminar con malas prácticas) e hileras de árboles. Ahora bien, también existieron otras razones, como el poner fin al peligro de revoluciones (como la de 1848). Así las calles estrechas y desordenadas, serían sustituidas por calles anchas que dificultarían la formación de barricadas y permitían un mejor desplazamientos para las fuerzas de orden. Como explica Scott, la geografía de la insurrección no se encontraba equitativamente distribuida en París, de manera que la resistencia se concentraba en los quartiers que se encontraban densamente poblados por obreros. Junto con esto añade Scott:

“El control militar de esos espacios de insurrección – que todavía no se cartografiaban adecuadamente – era indisociable del plan de Haussmann. Para facilitar el movimiento entre los cuarteles de los alrededores de la ciudad y los distritos subversivos se diseñó una serie de avenidas nuevas entre los bulevares interiores y el muro aduanal”.

Pasemos ahora a abordar a Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como “Le Corbusier” (1887-1965). El autor ha escrito una serie de frases que algo nos revelan de cómo era su pensamiento. En una, el urbanista afirmaba que la felicidad humana ya existía y se expresada en “términos de números, de matemáticas, de diseños adecuadamente calculados, proyectos en los que ya pueden verse las ciudades”. También afirmó lo siguiente:

“Ahora la autoridad debe intervenir, la autoridad patriarcal, la autoridad de un padre preocupado por sus hijos. (…) Debemos lugares donde renazca la humanidad”

También revelaba u cierto desprecio por la espontaneidad (y la incertidumbre) cuando afirmo:

“Una infinidad de combinaciones son posibles cuando se conjuntan elementos diversos, pero la mente humana se pierde y se fatiga por ese laberinto de posibilidades. El control se hace imposible”

En palabras de Scott, Le Corbusier no soportaba el entorno físico que siglos de vida urbana había creado. Añade el autor que el urbanista despreciaba “la maraña, la oscuridad y el desorden, el hacinamiento y la pestilencia de París y otras ciudades europeas de principios de siglo (…) Le ofendían visualmente la desorganización y la confusión (…)”. Es por ello que era la geometría la que debía imponer orden y armonía al caos espacial. Le Corbusier promovía la densificación en altura para, de esa manera, liberar espacio para otros usos. Junto con esto, la estética y decoración eran algo secundario, ya que lo medular era la eficiencia, la simpleza y que cada componente cumpliera su función

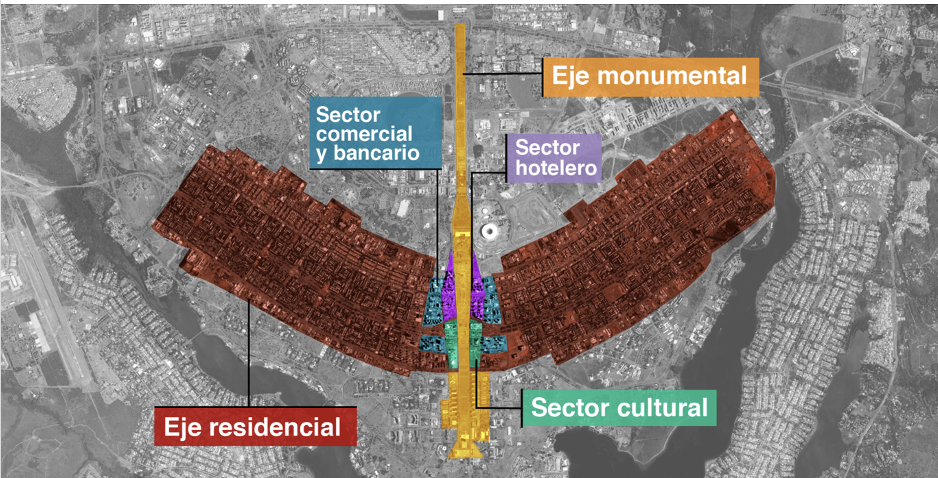

La ciudad era así un mero sistema funcional que debía satisfacer necesidades y que debía estar estrictamente segregada de acuerdo con su función: zonas comerciales y de negocios, zonas de entretenimiento, zonas residenciales y espacios verdes de recreación. Así, Le Corbusier, se auto percibía como genio técnico y, como tal, exigía poder en nombre de sus verdades. Para Le Corbusier la ciudad era fruto de la aplicación de un Plan “correcto, realista y exacto”. Este “Plan” era el “déspota” y era formulado por “mentes serenas y lúcidas”. Este “Plan” se encontraba por encima de los alcaldes, el electorado y la Constitución.

Scott cita el caso del diseño, planificación y construcción de la ciudad de Brasilia, al interior de Brasil. Este megaproyecto ocurrió durante la presidencia de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Otros dos protagonistas fueron el arquitecto Oscar Niemeyer (1907-2012) y Lucio Costa (1902-1998) , quien realizó el boceto ganador del plano urbano.

En 3 años se construyó esta una nueva capital que, entre otras cosas, simbolizaba el sometimiento de la selva en el interior, la unidad nacional y el estímulo de la actividad económica. En palabras de Scott, Brasilia se asemejaba a la San Petersburgo creada por Pedro el Grande, en el sentido de que la ciudad brasileña debía ser una sería “ciudad modelo” que transformaría la vida de sus habitantes, “desde sus hábitos personales y organización doméstica hasta su vida social, tiempo libre y trabajo”. Así, este objetivo de de reformar Brasil y a los brasileños “implicaba necesariamente cierto desprecio por lo que Brasil había sido”.

Como explica Scott, Brasilia fue una ciudad impuesta por el Estado, “inventada para proyectar un nuevo Brasil a los brasileños y al mundo en general”. Junto con esto añade el mismo autor:

“Brasilia fue concebida por Kubitschek y por Costa y Niemeyer como una ciudad del futuro, una ciudad de desarrollo, una utopía factible. No hacía referencia a los hábitos, las tradiciones ni costumbres del pasado de Brasil o sus grandes ciudades”.

¿Cuáles fueron alguno de los problemas que emergieron de este megaproyecto? La primera fue la creación de una ciudad fría, repetitiva, monótona, anónima con vastos espacios “vacíos” y fríos subutilizados, sin bullicios y multitudes. Sumado a esto, la ciudad carecía de espacios públicos informales o “no oficiales” y, no bastando esto, se privilegió el uso del automóvil, por lo que la ciudad dependió de este medio de transporte. Scott cita el trabajo del antropólogo de la Universidad de California (Berkeley), James Holton, sobre la ciudad de Brasilia titulado: “The modern city. An Anthropological critique of Brasilia”.

https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-2da124ce-4604-4f03-b270-e123e406c7f4

https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-2da124ce-4604-4f03-b270-e123e406c7f4

https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-2da124ce-4604-4f03-b270-e123e406c7f4

Holton solicitó a un grupo de niños de nueve años de edad – que en su mayor parte habitaban una de las “superquadra” – que dibujaran “su hogar”. El resultado es que ninguno dibujó un edificio de departamentos de ningún tipo como en los que habitaban, sino que representaron un “hogar” a través de una “casa tradicional independiente con ventanas, una puerta en el centro y techo de dos aguas”

Tenemos entonces que la visión de Le Corbusier sobre la ciudad estaba per meada por la ideología del alto modernismo. Su enfoque puramente top-down

Se caracterizaba por una tendencia hacia el control centralizado por parte de una élite, la cual tenía una visión general/holista privilegiada. A Le Corbusier se le pueden realizar diversas críticas como la deshumanización, en el sentido de que el urbanista opera con un modelo de ser humano abstracto, simple y reduccionista, no atendiendo así las necesidades materiales, físicas, psicológicas, etc. También se puede señalar que Le Corbusier sacrifica la estética y la satisfacción de necesidades psicológicas por la funcionalidad y estandarización. En tercer lugar, rechaza la historia, tradición y el pasado, de manera que se hacía en necesario romper de manera radical con estos. Para ello, Le Corbusier demandaba amplios poderes para poner en práctica su enfoque autoritario-tecnocrático que carecía de participación ciudadana.

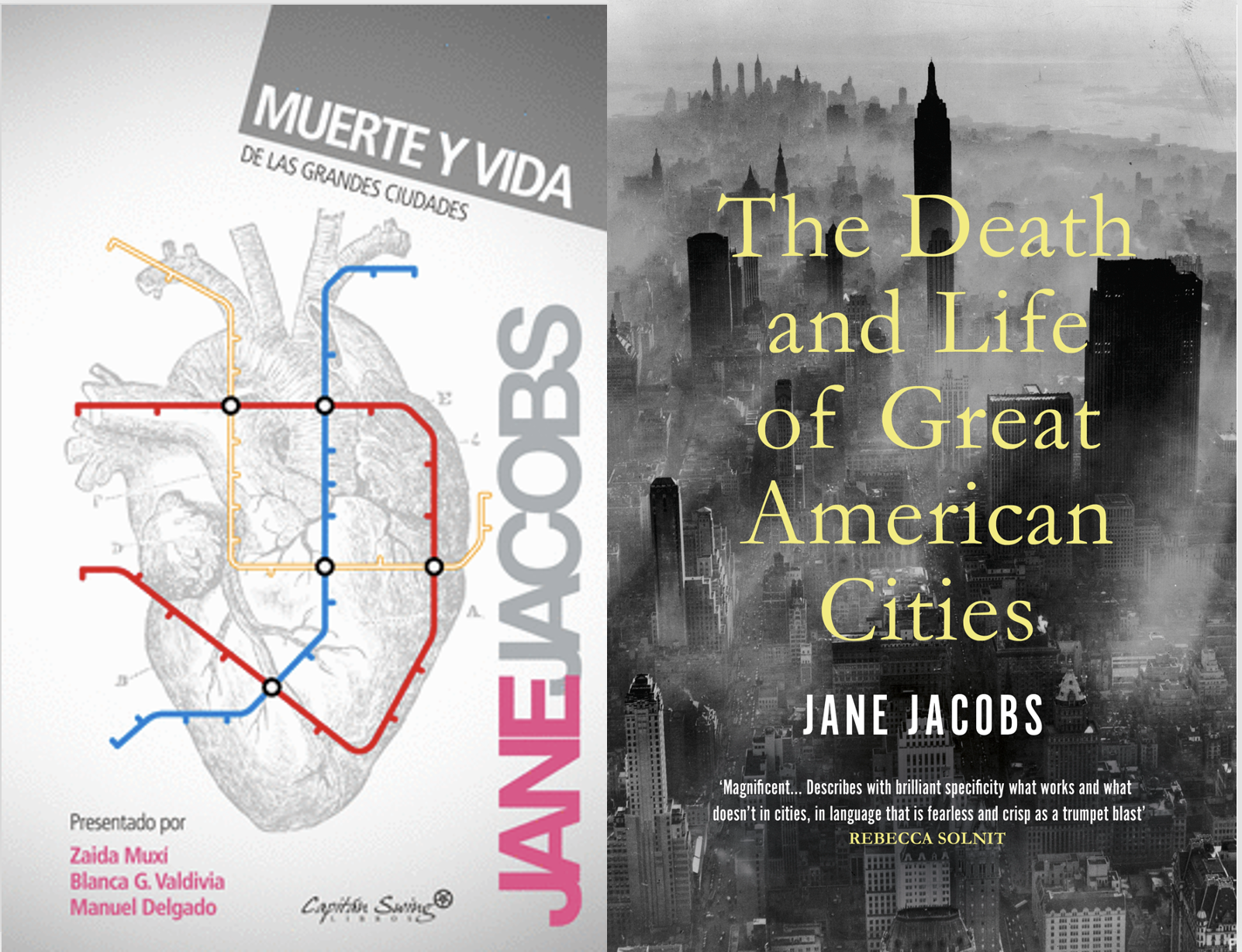

Otra manera de comprender a Le Corbusier es considerando a quien. Constituye su lado opuesto, me refiero a la periodista y activista Jane Jacobs (1916-2006). Jacobs no pertenecía a la elite académica estadounidense y menos a la perteneciente al ámbito urbano. A pesar de n o contar con un título académico, Jacobs ejerció una influencia potente en el debate sobre la planificación urbana y nuestro concepto de ciudad. Sus ideas sobre la ciudad quedaron plasmadas en su libro “Vida y muerte de las grandes ciudades.

Entre sus ideas centrales que se pueden destacar tenemos, en primer lugar, la importancia del conocimiento local y la escala humana, lo que significaba incluir a las comunidades que “viven en” la ciudad. En segundo lugar, hay una valorización de los espacios tales como la calle, la esquina, la plaza o el barrio como espacios de interacción. En tercer lugar se apuesta por una zonificación mixta y flexible, y espacios polifuncionales. En suma, Jacobs tenía una visión menos mecánica de la ciudad: es compleja, caótica, adaptativa, posee identidad.

Su activismo la llevó a enfrentarse a Robert Moses (1888-1981), un poderoso funcionario público y planificador urbano del estado de Nueva York. A diferencia de Jacobs, Moses cursó sus estudios en las universidades de Yale y Oxford, y recibió su doctorado en la Universidad de Columbia. Sus planes de modernización, que incluía la construcción como puentes y nuevas autopistas implicaban destruir barrios. Debido a la campaña de Jacobs no pudo construir la autopista Lower Manhattan Expressway.

Pasemos ahora a abordar de qué manera el alto modernismo permeó el pensamiento de Lenin. De acuerdo con Scott la intención de Lenin de forjar una nueva Rusia a través de la revolución se asemejaba a la intención de le Corbusier de construir la ciudad moderna. Añade Scott que ambos “creían en la existencia de ciencia maestra que hacía las veces de declaración de autoridad para una reducida élite de planificadores”. En suma, tanto el diseño de la ciudad como el de la revolución tenían que estar en manos de un élite poseedora del conocimiento que permitiría materializarlas.

Lenin representa al arquitecto e ingeniero de la revolución bolchevique de octubre de 1917 y, para analizar su pensamiento, Scott aborda dos obras: “¿Qué hacer?” Y “El Estado y la Revolución”. Con respecto a la primera obra, Scott nos recuerda quien fue la principal influencia de Lenin en aquella época: Nikolái Chernyshevski (1828-1889). Fue el mismo Lenin quien señaló que quien dejó la más profunda huella en él fue este autor ruso a través de su novela “¿Qué hacer?” (1863). En este escrito se plantea la idea de construir una utopía terrenal de corte socialista y que dé origen a un “hombre nuevo” que emerge de las ruinas del viejo orden.

En el caso de Lenin, la revolución no es una tarea sencilla, de manera que debe quedar en manos de profesionales que forman parte del Partido y de una exclusiva élite que constituye la “vanguardia”. Por otro lado está esa “masa” de trabajadores que, como estudiantes de escuela o soldados rasos en un cuartel, deben dejarse guiar por el partido de vanguardia su “estilo pedagógico decididamente autoritario”- Añade Scott que esa “masa” (mera cantidad y número)representa el cuerpo, mientras que la vanguardia es el cerebro o la inteligencia que opera sobre la fuerza bruta, los profesionales que deben guiar a los aficionados.

Así, siguiendo a Scott, tenemos que Lenin transforma la revolución – caracterizada por el florecimiento de la ira y la violencia popular – “en un discurso de especialización técnica” en manos de los revolucionarios profesionales que no solo deben ilumina el camino a la masa proletaria, sino que también evitar que se desvíen del fin último. ¿Cuáles eran los riesgos desviacionistas? En primer lugar está la espontaneidad “que hace imposible la coordinación táctica de la presión revolucionaria”. En segundo lugar tenemos la “desviación ideológica”, es decir, que los trabajadores se adhieran a, por ejemplo, el sindicalismo o hacia el reformismo legislativo. Lenin incluso adopta un lenguaje médico-bacteriológico cuando habla de “bacilos pequeñoburgueses” o de “infección”.

Artículos complementarios

Artículos complementarios:

1/7-El Estado: Introducción al concepto (por Jan Doxrud)

2/7-El Estado: Introducción al concepto (por Jan Doxrud)

3/7-El Estado: Georg Jellinek y el concepto de Estado (por Jan Doxrud)

4/7-El Estado: Hermann Heller y el concepto de Estado (por Jan Doxrud)

5/7-El Estado: Hermann Heller, el pueblo y opinión pública (por Jan Doxrud)

6/7-El Estado: Hermann Heller, Derecho y Economía (por Jan Doxrud)

7/7-El Estado: otros enfoques (por Jan Doxrud)

1/2-Anthony de Jasay: El Estado (por Jan Doxrud)

2/2- Anthony de Jasay: El Estado (por Jan Doxrud)

1) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

2) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

3) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

4) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

4) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

5) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

6) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

7) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

8) Michel Foucault: Estado y Biopoder (por Jan Doxrud)

1/3-Pierre Bourdieu: Sociología del Estado (por Jan Doxrud)

2/3-Pierre Bourdieu: de la nobleza de naturaleza a la nobleza de Estado (por Jan Doxrud)

3/3-Pierre Bourdieu: El funcionario estatal y los rituales del Estado (por Jan Doxrud)

Bakunin, el anarquismo y el Estado (por Jan Doxrud)

Sistemas y sistemismo (por Jan Doxrud)

Reseña: La Fatal Arrogancia de Friedrich Hayek (por Jan Doxrud)

Friedrich Hayek: Socialismo y la planificación para la esclavitud (por Jan Doxrud)

1/25- Oskar Lange: Economía Política Marxista y Planificación Central (por Jan Doxrud)

La religión marxista-leninista (por Jan Doxrud)

2/6-Lenin: dictadura y democracia (por Jan Doxrud)

1/7-El Libro Negro del Comunismo: la utopía como refugio contra la realidad (por Jan Doxrud)

2/7-El Libro Negro del Comunismo: planificación y control social (por Jan Doxrud)

1/6- El Cisne Negro El impacto de lo altamente improbable (por Jan Doxrud)