Si continuamos avanzando en el tiempo tenemos que la palabra demokratía entró al latín en la década de 1260, en una traducción del fraile dominico Guillermo de Moerbeke (1215-1286) de la Política de Aristóteles, pero aún quedarían siglos para que la palabra se sacudiera de la carga negativa y recuperar así su neutralidad descriptiva. Según John Dunn sería hacia el siglo XVIII que el concepto de democracia se sacudiría gradualmente de las connotaciones negativas. Pero el “segundo advenimiento de la democracia”, como señala el autor, vendría en el siglo XVIII, cuando este concepto pasó a ser un valor reclamado y defendido por las multitudes y líderes políticos. Fueron dos procesos los que explican el retorno de la democracia a la vida política: la revolución de las colonia en Norteamérica y la Revolución en Francia.

En cuanto a la primera (EEUU), cabe aclarar que el concepto de democracia no desempeñó papel alguno en el inicio de la crisis, es decir, no se combatió en nombre de la democracia, sino que fue principalmente una reacción contra el poder ilimitado del gobierno imperial de Gran Bretaña que amenazaba las libertades fundamentales de los colonos. Para un hombre como James Madison (1731-1836) el desafío del gobierno residía en asegurar tanto el bien común como los derechos privados en contra de las pretensiones de una mayoría facciosa. Para Madison una democracia pura era imposible ya que no se podían evitar los peligros de los intereses sectarios. Para él, el líder en una democracia pura o directa no ofrecía una solución para la amenaza negativa de las facciones. Según Madison, el interés común sería compartido por la mayoría y no existiría forma de contener los incentivos para sacrificar los intereses del partido más débil, lo que significaba que las democracias tenían la característica de ser incompatibles con la seguridad personal o el derecho a la propiedad. Añade el político que las democracias habían sido, en general, tan cortas en su vida como violentas en su muerte. Al respecto escribió John Dunn:

“Madison ofrecía, en vez de ese peligroso proyecto de nivelación y homogenización, un modelo diferente que prometía proveer una cura para los males de la democracia: «una República», o sea, un gobierno en que tiene efecto el sistema de representación». En el sentido que Madison le daba, una república difería de una democracia pura en muchos sentidos: «Las dos grandes diferencias entre una democracia y una república son: primera, que en la segunda se delega la facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el resto; segunda, que la república puede comprender un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio». La Unión de Estados Americanos abarcaba un territorio vasto e incluía una población muy considerable, por lo que requería una forma de gobierno que pudiera incluir a ambos de una manera que el «gobierno democrático simplemente no podía». Por lo tanto se vio en la necesidad de elegir un número relativamente pequeño de representantes que actuara en nombre de un número muy grande de ciudadanos; Madison asumía con optimismo que esta misma selectividad aseguraría la calidad de los representantes elegidos. La escala del territorio y el tamaño del cuerpo ciudadano podía crear una variedad más amplia de partidos e intereses y disminuir el riesgo de coaliciones de la mayoría, que buscaran violar los derechos de otros ciudadanos”[1].

Madison era consciente del abismo existente entre las ciudades-estado griegas y la inmensa nación que estaba naciendo en el norte del continente americano, lo que significó que el pueblo estaría excluido como colectivo de la participación directa del gobierno. Es más, como señala Dunn, esta nueva nación no era en realidad una democracia, ya que en el vocabulario de Madison, como en el de Platón y Aristóteles, no era posible que el pueblo se gobernara efectivamente a sí mismo, es decir, que una multitud de individuos ejercieran en persona, por ejemplo, las funciones legislativas.

Para Madison la democracia consistía en un pequeño número de ciudadanos que se reúnen y administran un gobierno en persona y, ciertamente, tal no era el caso de la nueva nación norteamericana. Para Madison las democracias siempre habían sido espectáculos de turbulencia y desacuerdos, y siempre se habían mostrado incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad. En palabras de Dunn:

“Para Madison lo que volvía a la democracia claramente impracticable era, sobre todo, su escala. Estados Unidos simplemente no podía gobernarse mediante una democracia, pero su patente impracticabilidad no la convertía en una idea política menos alarmante; en esta forma, incluso Madison no tenía problema para reconocer su perturbador atractivo. Era, sobre todo, el atractivo de la inmediatez y de su carácter directo, con su apertura deliberada a los juicios más erráticos, a la irrestricta pasión sectaria y a la intriga turbulenta. En sus límites, señalaba, sugería a sus admiradores de manera irresistible una reconstrucción de la sociedad y una reconstitución de las relaciones de propiedad, con el fin de volver a sus ciudadanos tan iguales en otros aspectos de sus vidas como se esforzaban por serlo en la actividad de gobernarse a sí mismos”[2].

Madison

Pero la opinión y escepticismo frente a la democracia no fue exclusiva del cuarto Presidente de los Estados Unidos. Por su parte, John Adams (1735-1826) aseveraba que las democracias eran temporales y que pronto se desgastaban, se agotaban y se mataban a sí misma. Añadía Adams que nunca había existido una democracia que no llegara a cometer suicidio. El ensayista y político federalista Fisher Ames (1758-1808) afirmaba que la democracia era como un volcán que ocultaba los ardientes materiales de su propia destrucción y que tales materiales eran causa de una erupción que arrastraría desolación a su paso. Para Ames la democracia fomentaba la excesiva permisividad, algo que los ambiciosos solicitaban, al igual que los ignorantes, quienes creían que era sinónimo de libertad.

Fisher Ames

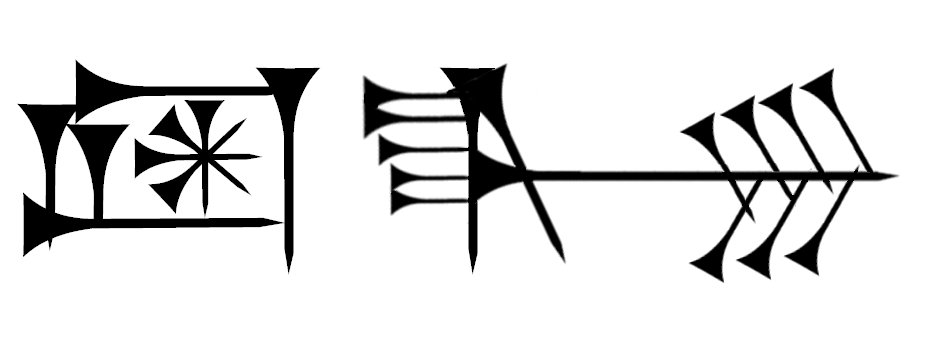

El sexto Presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams (1767-1848), señalaba que las experiencias previas habían demostrado que, de todos los gobiernos humanos, la democracia fue la más inestable, fluctuante y de corta vida. Otro personaje de relevancia que se pronunció sobre este tema fue Thomas Paine (1737-1809). Para Paine el significado de la Revolución de las colonias fue el triunfo del sistema representativo y no de la democracia. Era sólo por medio de un injerto del sistema representativo en la democracia la manera por medio de la cual se podría conseguir un Gobierno capaz de abarcar y confederar todos los intereses diversos y cualquier extensión de territorio y población.

En Inglaterra, John Stuart Mill (1806-1873) también se advertía sobre el peligro de la “tiranía de las mayorías”, a la constante amenaza de la tiranía de la sociedad, como colectivo, es decir, como una entidad quetrascendía a los individuos. El intelectual dejaba un punto bastante claro y consistía en que la democracia no era sinónimo de libertad. Como señalaré en más de una ocasión a lo largo de este escrito, puede haber libertad sin democracia, pero ciertamente no puede existir democracia alguna sin libertad. Tal tiranía no se ejercía sólo por medio de los funcionarios públicos que eran electos. De acuerdo a John Stuart Mill:

“La sociedad tiene capacidad para ejecutar y, de hecho, lo lleva a cabo, sus propios mandatos. Y si dicta medidas erróneas en lugar de acertadas, o acerca de materias que no son de su competencia, ejerce una tiranía social más formidable que la de muchos modelos de opresión política, ya que, si bien por lo general no tiene a su alcance penas tan graves, hay menos posibilidades de librarse de ellas por cuanto afecta mucho más a detalles de la vida diaria, hasta el punto de esclavizar el alma. Por ello, no basta la protección contra la tiranía de las autoridades. Preciso es defenderse también contra la tiranía de las opiniones y los sentimientos dominantes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que sanciones civiles, sus propias ideas y prácticas como norma de conducta a quienes disientan de ella, así como a estorbar el desarrollo y, su fuera posible, impedir la aparición de cualquier individualidad que no esté en armonía con ella, para, de este modo, moldear los caracteres según el modelo por ella preconizado. Hay un límite a la intromisión legítima de la opinión colectiva en la independencia del individuo. Definir y sostener dicho límite contra tal intrusión es tan indispensable para la buena marcha de los asuntos humanos como lo es contra la protección contra el despotismo político”[3].

Democracia, por ende, no es sinónimo de justicia, libertad ni de verdad, ya que la mayoría no puede operar como un criterio de lo que es o no es justo y de lo que es y no es verdadero. En palabras de Mill:

“Si toda la humanidad, menos una persona, compartiera una misma opinión, y tan sola esa persona le llevase la contraria, nada justificaría que todo el género humano silenciase a esa persona, del mismo modo que nada justificaría que ella acallase a la humanidad si tuviera tal capacidad en sus manos…lo característico de ese mal, que consiste en silenciar la expresión de una opinión, reside en que es algo que se hurta a la raza humana, tanto a la generación actual como a la posteridad, a quienes disienten de tal opinión y, aún más si cabe, a quienes le apoyan. Pues, si se trata de una opinión acertada, se verán privados de la oportunidad de salir del error para abrazar la verdad; si, por el contrario, estuvieran equivocados, se les privaría de ese inmenso beneficio que consiste en una más clara percepción, en una más vívida impresión de la verdad como consecuencia de la confrontación de esta con el error”[4].

Mill describió el sistema representativo como el gran descubrimiento de los tiempos modernos. De acuerdo al pensador inglés, el gobierno representativo se traducía en que la nación, o una porción numerosa de esta, ejercía, por medio de los diputados que nombraba de manera periódica, el poder supremo de inspección, así como de intervención. Añadía Mill que constituía una parte esencial de la democracia el que las minorías tuviesen una justa representación, ya que sin esto no habría una verdadera democracia, sino que sólo existiría una falsa experiencia de ella. Advertía también que las instituciones representativas tendrían poco valor y podrían ser simples instrumentos de la tiranía cuando la masa de los electores no se interesaba lo bastante en el gobierno para votar, o cuando la mayor parte de los electores, en lugar de votar según los motivos del bien público, venden su sufragio, es decir, que se diera el fenómeno que conocemos como clientelismo. Por su parte, el cientista político estadounidense, Robert A. Dahl (1915-2014), recordaba las palabras del aristócrata e intelectual francés Destutt de Tracy (1754-1836) sobre el sistema representativo:

“La representación, o el gobierno representativo, puede considerarse como una nueva invención, desconocida en los tiempos de Montesquieu…La democracia representativa…es democracia que se hace practicable durante un gran espacio de tiempo y sobre un territorio de gran extensión”[5].

El sistema representativo implica, como explica Sartori, que el mando de las mayorías se transforma en mando de las minorías por medio de un proceso que, en un comienzo, es ascendente, en donde el pueblo lleva a cabo una transmisión representativa del poder hacia el vértice del sistema democrático, para que, posteriormente, se inicie un proceso descendente en virtud del cual el gobierno ejerce el poder sobre el pueblo, de manera que tenemos que el pueblo es, en un primer momento, gobernante y, en un segundo momento, gobernado.

Antes de continuar con la Revolución Francesa, John Dunn trae a la palestra el caso de la Revuelta Patriota en las Provincias Unidas de los Países Bajos en la década de 1780, que enfrentó a patriotas y partidarios de la Casa de Orange-Nassau (orangistas). Si bien el movimiento patriota no se definió a sí mismo como un movimiento que estuviese a favor de la democracia, igualmente buscaron una forma de representación menos opresiva y más apropiada para la nación de los Países Bajos. Una de las Asambleas convocadas elaboró una ley de Asociación que se comprometía a defender una constitución verdaderamente republicana. Otro documento relevante fue el que surgió en la Provincia de Holanda: el Borrador de Leiden.

En el preámbulo señalaba que se concedía a cada ciudadanos la libertad como un derecho inalienable y que ningún poder sobre la Tierra podía desafiar u obstruir el gozo de esa libertad. También estaban presente en el documento la idea de la soberanía del pueblo, la responsabilidad de los representantes electos con sus electores y el derecho absoluto a la libre expresión como fundamento de una Constitución libre. De acuerdo a Dunn, en el transcurso de estos procesos políticos, conceptos como “democracia” y “demócrata” adquirieron una importancia sin precedentes en los programas e identidades políticas neerlandesas.

Por ejemplo, en 1795 circulaba en Ámsterdam un periódico denominado “Democraten” y existía un club político llamado “democratisch systema”. Ahora bien, el primer lugar donde aparecería el término “demócrata” como polo de afiliación sería en lo que actualmente es Bélgica, y en ese entonces eran los Países Bajos austriacos. Fue en el contexto de las reformas implementadas por el emperador José II, que atentó contra el antiguo orden, que comenzó a surgir una oposición en los estados de Brabante y Henao, donde surgieron dos líderes rebeldes: Van der Noot y Vonck. Los aliados de Vonck, llamados por sus enemigos “vonckistas, se denominaron a sí mismos como “demócratas”.

Pero sin duda alguna el gran acontecimiento que sacudió a Europa fue la Revolución Francesa (1789). Como explica John Dunn, el legado democrático de la Revolución fue, en buena medida, producto de sus intensas y continuamente devastadoras batallas políticas, pero añade que fue tan sólo en un puñado de momentos que se usó explícitamente la categoría democracia para definir lo que ponían en riesgo. Dunn destaca como antecedente la obra de René-Louis de Voyer de Paulmy, marqués D’Argenson (1694-1757) y su obra titulada “Consideraciones sobre el gobierno antiguo y actual de Francia”. Uno de los principales temas era determinar hasta qué punto se podía admitir la democracia en un régimen monárquico. El Secretario de Asuntos Extranjeros de Luis XIV no pretendía sustituir la monarquía por la democracia, pero veía la necesidad de introducir procedimientos e instituciones democráticas en la monarquía, ya que era la manera más eficaz de identificar lo que efectivamente era el bien común. El plan administrativo de D’Argenson era que el bien público y la ley suprema actuasen como guías de una monarquía bien organizada y, además, se sirviese también de la ayuda de una democracia bien entendida, esto es, que no usurpara ni obstaculizara el poder del monarca. Al respecto explica Dunn:

“D’Argenson argumentaba que la única inconvenienciade la autoridad democrática era que estaba demasiado dividida para hacerse obedecer. Por lo tanto debía estar regulada y ser dirigida por un espíritu único, que relaciona a todo el cuerpo del Estado pero que no tuviera otro interés que el general. Ese era el papel de la autoridad real”[6].

La democracia operaba como una guía para el soberano, siendo éste último una autoridad que no tenía otro interés que el bienestar de sus súbditos. La democracia era, para D’Argenson, el gobierno popular, donde no existían distinciones entre nobles y plebeyos. También distinguía entre la falsa y verdadera democracia. La primera consistía en el gobierno de la multitud que terminaba degenerando enla anarquía, en la despotismo tiránico de la masa, del pueblo insolente que desprecia las leyes y la razón. La verdadera democracia era la que operaba a través de representantes que el pueblo autorizaba por medio de elecciones. Tales representantes debían velar por el interés del mayor número de ciudadanos con el objetivo de protegerlos del mayor número de males.

Uno de los asuntos más urgente para el monarca era determinar cuáles eran los intereses comunes. Por ejemplo, uno de los asuntos más urgentes que debía abordar el monarca concernía al tema de los impuestos, específicamente su cálculo y distribución. Era un asunto urgente debido a las guerras militares y navales que significaron un aumento considerable de la deuda para el reino. Para este asunto, la guía debía ser la democracia y no la Iglesia o la nobleza, estamentos que dentro del “Antiguo Régimen” estaban exentos del peso de impuestos con los que cargaba el Tercer Estado. Para D’Argenson, si la monarquía francesa mantenía el status quo, lo único que se podía esperar en el futuro era el caos que se traduciría en que la nación, una vez que recuperara su voluntad y sus derechos, desafiaría la autoridad del monarca.

El pronóstico de D’Argenson estuvo lejos de ser errado ya que la negativa de la nobleza y la Iglesia de introducir cambios en el sistema, sumado los problemas financieros que azotaron al reinado de Luis XVI, finalmente conducirían a la convocatoria, tras 175 años, de los Estados Generales, donde el Tercer Estado, guiado por la burguesía, tomaría un rol protagónico que terminaría por radicalizar y ampliar las demandas más allá la discusión en torno al tema de los impuestos. Los Estados Generales reunieron a los tres estamentos, esto es, la nobleza, el clero y el Tercer Estado. Pero sucedía que el voto por estamento significaba que el primer y segundo estado siempre podrían imponerse a las demandas del Tercer Estado. Finalmente los representantes del tercer estamento, en un primer acto de desafío, formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a dotar de Francia de una Constitución. Así, los acontecimientos fueron gradualmente radicalizándose y terminaría con el guillotinamiento de Luis XVI y posteriormente de María Antonieta.

Escrito de Sieyès "¿Qué es el Tercer Estado?"

Un personaje que se destacó en este proceso fue Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836). Para este personaje, perteneciente a la nobleza, “un orden político sólo podía ser confiable justo o efectivo si, y sólo si, consideraba o trataba a los seres humanos que lo conformaban como portadores iguales de derechos, y se organizaba para proteger a cada uno de ellos y beneficiarlos”[7]. Si bien Sieyès no era un “demócrata”, tampoco fue su enemigo declarado, como sí lo fue de la nobleza. Esto último se debió al rechazo que sentía Sieyès por los privilegios, considerándolos injustos, odiosos y en estricta contradicción con el fin supremo de toda sociedad política. El privilegiado era una persona que se consideraba superior a los no privilegiados, se sentía distinta al resto de la comunidad, se consideraba a sí mismo al margen del resto de los ciudadanos y esto, de acuerdo a Sieyès, era una evidencia de que los privilegiados constituían una casta que se colgaba de la nación como parásitos vegetales. A continuación citaré algunos fragmentos del folleto “Del ensayo sobre los privilegios” (1788):

“Penetrad un momento en los nuevos sentimientos de un privilegiado. El se considera, con sus colegas, como formando una orden aparte, una nación escogida por la nación. Piensa que se debe, ante todo, a los de su casta, y si continúa ocupándose de los otros, éstos no son ya, en efecto, más que los otros, es decir, ya no son los suyos. Ya no es el país un cuerpo del que él era miembro, sino el pueblo, ese pueblo que muy pronto en su len- guaje y en su corazón no será más que un conjunto de gentes de poco más o menos, una clase de hombres creada expresamente para servir, mientras que él fue hecho para mandar y disfrutar”.

Emmanuel-Joseph Sieyès

“Con un poco más de discernimiento, el gobierno vería que en una sociedad no son precisos más que los ciudadanos que viven y obran bajo la protección de la ley y una autoridad encargada de velar y de proteger. La única jerarquía necesaria, ya lo hemos dicho, se establece entre los agentes de la soberanía; es ahí donde es precisa una graduación de poderes, donde se encuentran las verdaderas relaciones de inferior a superior, porque la máquina pública no puede moverse más que mediante esta correspondencia. Fuera de ella no hay más que ciudadanos iguales ante la ley, todos dependientes, no los unos de los otros, porque ello supondría una servidumbre inútil, sino de la autoridad que les protege, que les juzga, que les prohíbe, etc.”.

Pero quizás el más célebre escrito de este autor fue aquel titulado: “¿Qué es el Tercer Estado?” (1789). Sieyès se plantea tres preguntas:

1-¿Qué es el Tercer Estado? Todo

2-¿Qué representa actualmente en el orden político? Nada

3-¿Qué pide? Llegar a ser algo.

Robespierre

En el mismo escrito el autor critica la forma de operar de los Estados Generales donde el Tercer Estado no tenía un verdadero poder, de manera que pedía que el voto fuese por cabeza y no por estamento, ya que sólo así el podría tener igual influencia que los estamentos privilegiados. Ahora bien, Sieyès no abogaba por establecer una democracia ya que lo consideraba impracticable, por lo que proponía para Francia un sistema representativo, ya que los ciudadanos no disponían en la práctica de la suficiente instrucción y ocio suficiente como para querer y poder ocuparse directamente de las leyes que deben gobernar a Francia.

John Dunn destaca otro personaje que dejó sentir su influencia en la historia de la democracia: Maximilien Robespierre (1758-1794). Al respecto escribe Dunn:

“…con Maximilien Robespierre, por primera vez en la historia moderna, la democracia hace su aparición no solo como expresión pasajera del gusto político sino como un concepto organizador de toda una visión de la política”[8].

¿Qué entendía Robespierre por democracia? En su discurso del 5 de febrero de 1794 que pronunció en nombre del Comité de Salud Publico, señaló lo siguiente:

“La democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son obra suya, hace por sí mismo todo aquello que puede hacer bien hecho y por delegados todo aquello que no puede hacer por sí mismo”.

Añadía Robespierre que, para encontrar y consolidar la democracia entre los franceses, se hacía necesario terminar la guerra de la libertad contra la tiranía y pasar felizmente por las tormentas de la Revolución. Para el político francés el principio fundamental del gobierno democrático era la virtud pública, esa misma que había logrado tantos milagros en Grecia y Roma, y que produciría unos, aún más sorprendentes, en la Francia republicana. En cuanto a la esencia de la república o de la democracia, esta era la igualdad, de manera que el amor por el país era sinónimo de amor por la igualdad. Concluye Dunn sobre la importancia de la figura de Robespierre: “Fue Robespierre, más que cualquier otro, quien devolvió la vida a la democracia como un foco de alianza política: nunca más sería una forma elusiva o claramente improbable de gobierno, sino un polo de atracción y una fuente de poder brillantes y, quizá con el tiempo, irresistibles”[9].

Crítica inglesa a los excesos de la Revolución Francesa. Se compara la "libertad británica" y la "libertad francesa"

La pasión por la igualdad no declinaría con la condena a muerte de Robespierre, ya que adelante sería un ideal que resucitaría cada cierto tiempo. Por ejemplo, tenemos la Conspiración de los Iguales y su principal figura, Gracchus Babeuf, quienes tuvieron como principio rector y meta final la igualdad. Al respecto escribe Dunn:

“Para Babeuf y Buonarroti la meta de la democracia era lograr precisamente esta igualdad absoluta, la única condición que no engaña ni corrompe y en la que los seres humanos pueden vivir juntos entre sí en cualquier escala sustancial”[10].

Pero este noble atractivo de la igualdad mostraría su cara más oscura y gradualmente iría perdiendo atractivo:

“Con el tiempo, lo que ha eliminado el filo del atractivo de la igualdad como meta son los instrumentos desalentadores necesarios para su realización y los rigores inherentes de su búsqueda…Los rigores proviene de la meta misma”[11].

Más adelante añade Dunn:

“En una visión triste pero verosímil, la República Popular Democrática de Corea es el terminus ad quem de la Conspiración de los Iguales: no es lo que Babeuf y Buonarroti deseaban, pero era lo que al final iban a obtener. Por supuesto que no es el único candidato para dicho destino. Otros con un atractivo igualmente poco duradero son el período del comunismo de guerra, que sucedió a la Revolución bolchevique, la Revolución cultural de Mao y los asesinatos en los campos de los Jemeres Rojos. En estos últimos episodios, con toda su desolación, la pasión por la igualdad se convierte por un tiempo en algo muy cercano a la pasión contra la realidad de los otros seres humanos o contra la idea de una sociedad. Cada una tenía cierto sentido para un pequeño grupo de políticos con una ambición apabullante, y un sentido muy diferente para un número variable de grupos a quienes estos políticos podían atraer y de cuyo apoyo dependían. Cada una fue posible por circunstancias extremas y afortunadamente inusuales”[12].

Crítica al exceso de violencia en la que degeneró la Revolución Frances. El símbolo del terror fue la guillotina